Ich möchte für den Frieden arbeiten

Ich muss wissen, was gestern war

Seit ein paar Monaten lebe ich in dieser Wohngemeinschaft mit drei deutschen Studenten zusammen. Ich suche den Kontakt zu den Deutschen, das hilft mir, die Sprache zu lernen und das Land und die Menschen hier zu verstehen. Besonders interessiert mich die Geschichte Deutschlands. Ich möchte wissen, wie die Leute früher gelebt haben. Ich mag alte Geschichten, zum Beispiel die Geschichte von Jakob Friedrich Kammerer, der in Ludwigsburg das Zündholz erfunden hat. Seine Geschichte habe ich beim Theater unter der Dauseck gesehen. Es hieß „Zündstoff“. Durch die Geschichten verstehe ich die Gegenwart besser; wenn ich etwas fühle, verstehe ich es besser. Wenn ein Bild in mir entsteht, kann ich mir vorstellen, was passiert ist. Viele Jugendliche interessieren sich nicht für Geschichte. Ich muss wissen, was gestern war, damit ich weiß, was ich morgen den Kindern sagen muss.

Die ersten Wochen in Deutschland

Am 21. September 2015 kam ich mit dem Zug aus Wien um 13.30 Uhr in Passau an. In Passau wurde ich in einer Turnhalle untergebracht. Um vier Uhr morgens packte ich meine Sachen und ging zum Bahnhof. Ich kaufte eine Fahrkarte nach Dortmund. In Dortmund wohnt mein Cousin. Bei ihm konnte ich nicht bleiben. Er schickte mich zur Registrierung in das Asylbewerberheim des BAMF[1]. Ich habe meine Daten angegeben und Papiere unterschrieben. Am selben Tag wurden wir nach Düren geschickt. Dort wohnte ich 20 Tage in einer Kaserne. Von Düren aus wurde ich mit anderen Asylbewerbern im Bus nach Münster gefahren. Dort erfuhren wir, wo wir in nächster Zeit leben würden. Am gleichen Tag wurde ich mit anderen zusammen mit dem Zug nach Karlsruhe gebracht.

Bis dahin hatte ich nur gute Erfahrungen mit Deutschen gemacht. Alle waren freundlich und höflich zu mir. In Karlsruhe war das anders. Seither habe ich Angst, nach Karlsruhe zu fahren. Dort war alles dunkel und kalt. Ich fahre in jede deutsche Stadt, aber nicht nach Karlsruhe. Das Schlimmste war die Security, private Wachleute, die uns schlecht behandelten.

Die erste Nacht musste ich im Freien verbringen, nur in den Kleidern, die ich am Leib trug, ohne Decke. Inzwischen war es Ende Oktober und nachts war es nass und kalt. Am Morgen bekamen wir eine Tasse Tee und eine Scheibe Brot. Dann wurden wir zu einer anderen Außenstelle des BAMF geschickt. Dort wartete ich von 8.30 bis 16.30 Uhr im Freien auf die Befragung. Bei der Befragung waren ein Mitarbeiter des BAMF und ein Polizist. Sie haben nach meinen Daten gefragt und Fingerabdrücke genommen. Am Schluss haben Sie mir den Termin für Anhörung mitgeteilt. Wir haben uns auf Englisch verständigt. Das hatte ich in Syrien in der Schule gelernt.

Die nächste Nacht verbrachte ich in einer Turnhalle, am nächsten Tag bekam ich ein Bett in einem Zimmer mit fünf Afrikanern. Wir verständigten uns auf Englisch. Nach vier Tagen fuhren vier Afrikaner in eine andere Stadt und wir waren nur noch zu zweit. Das war eine große Erleichterung. Um nicht den ganzen Tag in dem Zimmer zu sitzen, ging ich in die Stadt, musste aber um 23 Uhr zurück sein.

Ich habe mich um einen Job bemüht und bekam einen in der Küche für 80 bis 100 Cent in der Stunde. Für das Frühstück, Mittag- und Abendessen habe ich Geschirr gespült, Essen an die Tische gebracht und die Tische abgewischt. Das war besser als Nichtstun. An einem Sprachkurs habe ich auch teilgenommen: viele Leute, viele Kinder. Immerhin habe ich die Zahlen und das Alphabet gelernt. Zu der Zeit konnte ich auch nicht viel lernen, weil die Flucht noch in mir war. Ich habe viel überlegt: Was ist das für ein Land, Deutschland? Was sind das für Leute?

_____________

[1] Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Ich habe so unterschiedliche Menschen in Karlsruhe kennen gelernt

Der Dolmetscher in Karlsruhe kam aus dem Libanon. Er sagte immer: „Was wollt ihr hier? Du kommst nach Deutschland, also sitz hier und sei still.“ Wenn wir Hunger hatten oder Wasser wollten, hörte er nicht auf uns. Die Dolmetscher aus Syrien oder Palästina dagegen waren gute Menschen, die uns geholfen haben. Am schlimmsten waren die Security-Leute. Ein Mann von der Security hat zum Beispiel einen Jungen nicht in das Haus gelassen, als der zur Anhörung eingeladen war. Nach vier Stunden Warten war die Zeit vorbei und der Junge musste wieder zurück, ohne Anhörung. Die Polizisten dagegen waren freundlich und höflich zu uns. Ich möchte mich bei diesen Polizisten bedanken, dass sie so freundlich zu uns waren. Sie haben uns geholfen, anders als in Syrien. Dort hat uns die Polizei geschlagen.

Deutsche und syrische Polizei

Kürzlich habe ich in einem Video aus Syrien gesehen, wie Polizisten Studenten schlugen, weil sie vor einer Prüfung Spickzettel in den Hosen hatten. Ich brauchte einige Zeit, bis ich vor Polizisten in Deutschland keine Angst mehr hatte, weil die Angst vor den syrischen Polizisten tief in mir saß. In Ludwigsburg wurde ich vor einigen Wochen von einer Polizistin freundlich gebeten, mit dem Fahrrad nicht auf dem Gehweg zu fahren. Sie legte mir dabei beruhigend die Hand auf die Schulter. Nein, vor solchen Polizisten brauche ich keine Angst zu haben.

Flohmarkt

Am letzten Tag in Karlsruhe habe ich auf dem Flohmarkt eine Reisetasche und eine Taschenuhr gekauft. Das hat mich sehr gefreut, weil ich den Flohmarkt und die Taschenuhr aus Syrien kannte. Ich komme aus Qamishlo im Kurdengebiet, an der syrisch-türkischen Grenze im Nordosten Syriens.

Meine Muttersprache ist Kurdisch. Kurdisch zu sprechen war von der Regierung verboten. Deshalb habe ich Kurdisch nur in der Familie gesprochen, die Hochsprache aber nicht gelernt. In der Schule habe ich Arabisch gelernt.

Nach 20 Tagen in Karlsruhe wurde ich mit anderen zusammen in einem Bus nach Ludwigsburg gebracht. Ich betete: Bitte nicht in eine Turnhalle! Als ich aus dem Bus ausstieg, sah ich die Turnhalle. „Warum hier?“ fragte ich mich, „ich brauche einen ruhigen Platz“. Aber mir war auch klar, dass Deutschland nicht für alle Flüchtlinge ein Haus bauen kann. In der Turnhalle sagten manche Leute: „Hier ist es nicht gut. Wir gehen zurück.“ Ich war froh, dass Deutschland die Grenze geöffnet hatte und ich hier sein konnte. Nach Ludwigsburg kamen vielleicht tausend Flüchtlinge. Was kann die Stadt in so kurzer Zeit für uns machen? Wir müssen geduldig sein und warten, bis wir ein Zimmer bekommen, sagte ich mir.

Ich hielt es in der Turnhalle nicht aus. Bei jeder Gelegenheit ging ich nach draußen. In Pflugfelden lernte ich Sportler vom TV kennen. Johanna und Harry Schöck mit ihrem Sohn und den Enkelkindern nahmen mich wie einen zweiten Sohn in ihre Familie auf. Auch Johanna und Albrecht Engelmann unterstützten mich sehr. Mit der Nordic-Walking-Gruppe lief ich jeden Samstag mit. Einmal sind wir bis zur Solitude gelaufen.

Das Laufen tat gut, es beruhigte meine Gedanken und Gefühle. Auch die freundlichen Menschen im TV Pflugfelden taten gut. Hier war kein Krieg, hier wurde ich nicht verfolgt, hier war Frieden.

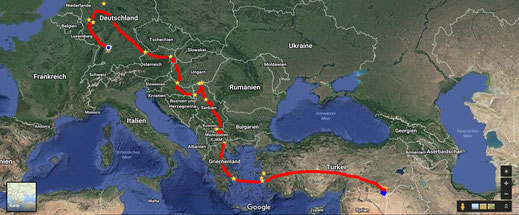

Mein Weg von Syrien nach Deutschland

Gründe für die Flucht aus Syrien

Ich komme aus einer kurdischen Familie im Kurdengebiet im Nordosten Syriens, nahe an der türkischen Grenze. Mein Vater arbeitete als Lehrer für Schreiner in einer Berufsschule. Daneben betrieb er noch eine Schreinerei. Dennoch lebten wir sehr bescheiden. Oft gab es wegen des Krieges nur zwei Stunden Strom am Tag. Meine Familie war sehr politisch.

Mein Onkel, Taher Hassaf, war vom 16.12. 1995 bis 20.12. 1999 aus politischen Gründen im Gefängnis. Nach dem Gefängnis verlor er seine Bürgerrechte. Seither darf er nicht wählen, nicht arbeiten und nicht reisen. Er hat also auch sein Recht auf Freizügigkeit verloren. Am 11.06. 2011 wurde er noch einmal verhaftet, weil er verdächtigt wurde, sich am Aufstand gegen Assad beteiligt zu haben. Als kurdischer Politiker war er dem Assad-Regime von vornherein verdächtig. Nach 15 Tagen wurde er wieder freigelassen.

Mein Vater engagierte sich ebenfalls politisch. Ich studierte Jura, ich wollte etwas für alle Menschen machen. Eines Tages beobachtete ich auf dem Nachhauseweg von der Universität, wie Terroristen eine Gruppe Mädchen in einen Bus zwangen und abfuhren. Die Mädchen habe ich nie wiedergesehen.

Ich sah zwei Möglichkeiten: Entweder kämpfe ich in der syrischen Armee oder ich verdiene mein Geld als Fluchthelfer an der syrisch-türkischen Grenze. Beides konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Als mein Bruder 2011 zum Militärdienst einberufen wurde, flüchtete er. Mein Vater befürchtete, dass seine Söhne als Kurden beim Militär sehr schlecht behandelt würden. Als ich zum Militärdienst einberufen wurde, riet mir mein Vater zur Flucht. Er fürchtete um mein Leben. Viele Kurden wurden beim Militär getötet. Meine Eltern besaßen eine Eigentumswohnung im Qamishlo. Sie verkauften sie, um meine Flucht bezahlen zu können. Später flohen auch sie. Seit 2017 leben sie in Herford.

Flucht in die Türkei

Zusammen mit sechs Freunden floh ich zu Fuß über die Grenze ließ. Wir mussten drei Kilometer in 15 Minuten bewältigen. Ich hatte solches Seitenstechen, dass ich nicht mehr laufen konnte. Doch da gab es eine Energie, die mich von hinten schob. Meine Freunde warteten auf mich am Grenzzaun. Danach wurde er geschlossen. Wir gingen noch zusammen bis Nusaybin, einem Ort auf der türkischen Seite. Meine Freunde gingen zu Verwandten in andere Städte, ich ging zu meinen Verwandten in Nusaybin. Bei ihnen erholte ich mich von den Strapazen der Flucht. Ich kaufte mir eine Mundharmonika. Sie erinnerte mich an meine Kindheit, an meine Jugend, an meine Familie und meine Stadt. Schon als Kind hatte ich oft am Flussufer gesessen und Mundharmonika gespielt. Das war eine schöne Stimmung. Als ich noch in Syrien lebte, wusste ich schon, dass ich mein Land eines Tages verlassen würde. Ich war bereit für die Zukunft in einem anderen Land.

Der erste Versuch, nach Griechenland zu kommen

Zu meinen Verwandten kam nach einer Woche mein Cousin aus Syrien. Wir wollten zusammen nach Europa. Gemeinsam fuhren wir nach Izmir. Von dort aus wollten wir mit einem Boot nach Griechenland fahren. Von meinem Vater hatten wir Geld für die Flucht bekommen. Ich musste einen türkischen Polizisten bestechen und einem syrischen Vermittler 1000 Dollar bezahlen, um

einen Platz auf einem Motorboot zu bekommen. Die Schlepper fuhren uns mit einem Auto auf der Autobahn in die Nähe des Meeres und ließen uns dort aussteigen. Bis zum Meer mussten wir ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden zu Fuß gehen. Von drei Uhr nachts bis um 6 Uhr warteten wir auf das Boot. Wir versteckten uns vor den Polizisten und vor der Wasserpolizei.

Vom Strand aus sahen wir, wie zwei Gruppen Flüchtlinge in zwei Boote stiegen. Wir mussten warten. Erst um Mitternacht kam der Schlepper mit dem Boot. Als das Boot endlich kam, stiegen sechzig Menschen ein, Männer, Frauen und Kinder. Nach einer halben Stunde Fahrt ging der Motor kaputt. Es waren zu viele Leute im Boot. Wir riefen mit dem Mobiltelefon den Schlepper an und verlangten ein intaktes Boot.

Schließlich kam ein anderes Boot und nahm uns zurück an den Strand von Izmir. Kurz vor dem Strand bemerkten wir, dass die Polizei da war. Wir mussten in völliger Dunkelheit das Boot verlassen und in kleinen Gruppen an Land kommen und uns vor der Polizei verstecken.

Von 60 Personen kamen nur 20 zurück. Das lag sicher auch an den Autoschläuchen, die man von den Schleppern kaufen und als Rettungsringe benutzen konnte. Mein Cousin und ich hatten zum

Glück noch genug Geld gehabt, um uns solche Schläuche zu kaufen. Drei syrische Jugendliche hatten einen kaputten Schlauch gekauft. Innerhalb einer Stunde verlor er die Luft. Und Geld hatten sie

keins, um sich einen zweiten zu kaufen. Ein Syrer aus unserer Gruppe hatte welche am Strand gefunden. Er weigerte sich jedoch, einen davon diesen Jungen zu geben. Mein Cousin wurde so wütend, dass er

sagte: „Wenn du diesen Jungen keinen Schlauch gibst, dann töten wir dich!“ Diese Drohung wirkte. Die Flüchtlinge, die kein Geld mehr gehabt hatten, sich einen Autoschlauch zu kaufen, verschwanden im

Meer.

Der zweite Versuch, nach Griechenland zu kommen

Um drei Uhr waren wir wieder an dem Strand, von dem wir aufgebrochen waren. Wir versteckten uns hinter den Büschen vor der Wasserpolizei. Die Bilder von den Ertrunkenen verfolgten mich. Wir hatten überlebt, weil wir genug Geld hatten. Diejenigen, die keines mehr hatten, waren ertrunken.

Wir machten ein Feuer, um uns zu wärmen. Ich war müde. Ich wollte sterben. Um vier Uhr nachts weckte mich mein Cousin. „Komm, steh‘ auf“, sagte er, es kommt ein anderes Boot.“ Ohne ihn hätte ich aufgegeben, ohne ihn wäre ich jetzt nicht hier. Wir stiegen also wieder in ein Motorboot. Diesmal kamen wir kurz vor die Küste von Samos. Dann ging das Benzin aus. Inzwischen drang Wasser in das Boot ein. Die meisten Menschen warfen ihr Gepäck ins Wasser. Ich machte es anders. Ich ließ mein Gepäck im Boot und sprang selbst ins Wasser. Ich musste etwas aus Syrien mitnehmen, eine Verbindung zu meiner Heimat, damit ich in der Fremde wieder Wurzeln schlagen konnte.

Dazu muss man wissen, dass ich und die meisten anderen Flüchtlinge nicht schwimmen konnten. Aber ich hatte größere Angst, meine Erinnerungen zu verlieren als vor dem Wasser. Außerdem hatten wir zwei Autoschläuche gekauft, der eine verlor die Luft, doch der andere war dicht. Dieser bewahrte uns vor dem Ertrinken. Wir sendeten einen Notruf an die griechische Küstenwache, die uns rettete. In Samos nahm uns die Polizei in Empfang und brachte uns nach Athen.

Von Athen aus schlug ich mich nach Mazedonien durch. In Mazedonien nahm ich den Zug nach Serbien. Der Zug endete in einem serbischen Dorf. Es war Nacht, alles war dunkel. Viele Serben kamen an den Bahnhof und gaben uns Kleidung, Schuhe und Essen. Das war seit langer Zeit die erste warme Mahlzeit. Um weiterzukommen, mussten wir zur Stadtmitte. Dort warteten viele Privatwagen, die Flüchtlinge nach Belgrad fahren wollten. Die Polizisten rieten uns, den Bus zu nehmen, dies sei billiger.

Vor der ungarischen Grenze

In Belgrad nahmen wir einen Bus zur ungarischen Grenze. Vor der Grenze gab es ein Haus einer Hilfsorganisation, bei der wir etwas zu essen und zu trinken bekamen. An einer Außenmauer gab es auch einen Wasserhahn. Ich hatte so ein starkes Bedürfnis, mich zu duschen, dass ich mich einfach in Shorts unter den Wasserhahn stellte, auch wenn mich alle Leute sehen konnten. Das war mir in diesem Augenblick egal.

Die ungarischen Grenzpolizisten öffneten nicht die Grenze. Drei Tage und drei Nächte verbrachten wir im Freien. Die Polizisten schlugen uns und sprühten Tränengas, um uns zu vertreiben. In der Nähe der Grenze stand ein Apfelbaumspalier. Ich hatte Hunger und Durst. Also nahm ich zwei oder drei Äpfel. Dann kam er Besitzer und vertrieb uns. Es war traurig und lustig zugleich. Ich war 20 Jahre alt und verhielt mich wie ein kleiner Junge und so wurde ich auch behandelt.

Nach drei Tagen hörten wir, die Grenze nach Kroatien würde geöffnet. Alle packten ihre Sachen und fuhren nach Kroatien. Mein Cousin, seine Freunde und ich dachten anders. Wir hatten drei Tage und drei Nächte im Freien verbracht, hatten fast nicht geschlafen, wenig gegessen und getrunken. Wir wollten einmal wieder eine Nacht im Trockenen und Warmen schlafen. Die meisten Flüchtlinge ließen ihre Zelte stehen. Nun hatten wir die Schlafplätze, die wir so dringend brauchten. Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Bus nach Subotica, 10 km von der kroatischen Grenze entfernt.

Vor der kroatischen Grenze

Am Bahnhof von Subotica sahen wir keine Flüchtlinge. Das fanden wir merkwürdig. Es machte uns auch Angst. Wir fragten einen Security-Mann, der half uns weiter. Wir gaben ihm Geld, damit kaufte er für uns die Bus-Tickets bis zu kroatischen Grenze. Er schenkte uns einen Akku für Mobiltelefon. Darauf schrieb er: Good luck, Serbia. Außerdem schenkte er uns Brote mit Fleisch. Als wir das Fleisch misstrauisch beäugten, schlug er mit den Armen wie ein Huhn mit den Flügeln. Damit sagte er uns, dass es sich um Hühnerfleisch handelte und wir es unbesorgt essen konnten. Er wartete bis neun Uhr abends auf den Bus. Zum Busfahrer sagte er: „Nehmt diese Gruppe mit zur Grenze.“ Das klappte auch.

Im Bus saßen hinter uns eine junge Frau und ein junger Mann. Der junge Mann studierte Journalismus, er wollte unsere Geschichte hören. Die junge Frau weinte, als ich sie erzählte. Als wir ausstiegen, winkten sie und riefen: Good luck!

Über die Grenze nach Österreich

Tatsächlich kamen wir zu einem kleinen Dorf an der kroatischen Grenze. Dort warteten zwischen zwei- und viertausend Menschen aus allen möglichen Ländern auf die Züge, die alle zwölf Stunden fuhren. Jeder Zug nahm so viele Menschen mit, wie hinein passten. Dort blieb ich drei Tage lang. Nachts schlief ich im Freien. Ich hatte Glück und bekam einen Platz in einem Abteil. Mein Zug sollte über Slowenien nach Wien fahren. Aber zuerst fuhr er zur ungarischen Grenze. Dort hatten wir drei Stunden Aufenthalt. Danach fuhr er zur ungarisch-österreichischen Grenze. Vor der Grenze stiegen wir aus und gingen zu Fuß über die Grenze in das erste Dorf auf österreichischem Boden. Die Leute im Dorf schauten uns nicht an. Ich glaube, sie wollten uns nicht beschämen und schauten deswegen weg.

Nachdem wir das Dorf verlassen hatten, trafen wir auf Soldaten der österreichischen Armee. Sie waren sehr freundlich und lachten uns an. Den älteren Leuten halfen sie, ihr Gepäck zu tragen. Ein österreichischer Offizier war heiser vom vielen Reden, weil er immer wieder sagte: Bitte, seien Sie ruhig. In Syrien hätte ein Offizier die Leute, die ständig laut redeten, einfach erschossen. In Österreich machte ein Offizier seine Stimme kaputt, um die Leute zu beruhigen. Was für ein Unterschied!

Ich bekam einen Platz in einem Bus nach Wien. Dort stieg ich um und kam schließlich in Passau an. In Passau wollte ich nicht bleiben, ich wollte zu meinem Cousin nach Dortmund. Am frühen Morgen kaufte ich mir eine Fahrkarte nach Dortmund. Wie ich von Dortmund nach Ludwigsburg kam, habe ich bereits erzählt.

Raus aus der Turnhalle, rein in die Wohngemeinschaft

Ich war froh, in Deutschland zu sein, aber in der Turnhalle am Römerhügel konnte ich nicht bleiben. Ich suchte sofort im Internet nach einer Wohnung, erfolglos. Als nächstes suchte ich nach einem Zimmer in einer Wohngemeinschaft – und ich hatte Glück. Frau Ingrid Benz war so freundlich, mir ein Zimmer im Haus einer Wohngemeinschaft anzubieten. Ich habe ihr sehr zu danken.

Ludwigsburg ist meine Heimat geworden

Nach einer Woche in der Turnhalle besuchte ich meinen Cousin in Dortmund. Bei ihm suchte ich über Google Fotos von Ludwigsburg. Ich sah zum ersten Mal das Schloss, den Park und den Marktplatz. Ah, das ist meine Stadt, sagte ich. Als ich wieder zurückkam, besuchte ich das Schloss, den Park und den Marktplatz.

Ich liebe Ludwigsburg. Wenn ich woanders hingehe, habe ich das Gefühl, das ist nicht meine Heimat. Eine andere Stadt ist wie ein anderes Land, dort ist es nicht so wie hier. Hier habe ich viel Hilfe bekommen. Die Theatergruppe „Theater unter der Dauseck“ gibt mir Energie. Terre des hommes gibt mir Hoffnung. Frau Benz gibt mir eine Chance, hier weiterzumachen. Ludwigsburg ist jetzt meine Stadt. Hier ist nie etwas Schlechtes geschehen. Bei dieser Stadt möchte ich mich bedanken. Für diese Stadt möchte ich etwas tun, für diese Leute. Diese Stadt kann ich nicht verlassen. Hier habe ich Hilke Lorenz und Bernd Schlegel kennen gelernt, Rose und Karl Herrigel von der Terre-des-Hommes-Gruppe. Ludwigburg ist meine zweite Heimat.

Meine Aktivitäten in Ludwigsburg

Ich glaube, es war im Januar 2016, als der TV Pflugfelden die Flüchtlinge aus der Unterkunft am Römerhügel einlud, um sich gegenseitig kennenzulernen. Dabei lernte ich Hilke Lorenz kennen. Wir redeten lange miteinander. Sie schlug vor, einen Artikel über mich zu schreiben. Dann bat sie mich, Fotos von Ludwigsburg zu machen, Fotos mit den Augen eines Geflüchteten. Das machte ich gern. Bernd Schlegel las den Artikel in der Stuttgarter Zeitung, nahm Kontakt mit Frau Lorenz auf, um mich kennen zu lernen. Bernd wollte mich als Fotografen für sein Stück „TELL“. Das war ein großes Glück für mich, ein zweifaches Glück. Zum einen konnte ich nun fotografieren und zum anderen wurde Bernd zum Freund und großen Bruder für mich. Die Theatergruppe wurde wie eine zweite Familie, lauter nette und herzliche Leute.

Bernd machte mich mit Jochen Faber bekannt, der mir einen Platz in seiner Agentur zur Verfügung stellte, um meine Fotos zu bearbeiten. Etwa im Mai überraschte mich Jochen mit der Einladung der Stadt Marbach, im Rathaus meine Fotos zu zeigen. Das war für mich die Erfüllung eines Traumes, meine Fotos vielen Menschen zu zeigen. Ich konnte zeigen, was ich fotografiere und wie ich fotografiere. Jochen half mir, die Fotos zu bearbeiten und zu drucken. Am 2. Juni wurde die Ausstellung eröffnet. Der Bürgermeister hielt eine Rede. Bernd auch, aber ich war so aufgeregt, dass ich nicht mehr genau weiß, was er alles sagte.

Die ganze Theatergruppe „unter der Dausek“ war dabei. Und auch diese Veranstaltung empfand ich als ein großes Glück. Ich hatte in Syrien Ideen, aber ich konnte sie nicht verwirklichen. Nun war ich hier und konnte nach kurzer Zeit meine Idee einer Fotoausstellung verwirklichen. Das war wirklich ein großes Glück. Ein bisschen Trauer mischte sich in mein Glück, weil meine Eltern nicht dabei waren. Sie waren zu der Zeit zwar schon in Deutschland, aber dennoch weit weg.

Ein Film über mich

Nach der Ausstellung bekam Jochen eine E-Mail eines Studenten der Journalistenschule aus München. Er wollte einen Dokumentarfilm über mich drehen. „How to save the world in pictures“ ist der Titel. Noch ist der Film nicht veröffentlicht worden. Ich habe schon in Syrien fotografiert. Ich wollte durch meine Fotos zeigen, wie die Kurden in Syrien wirklich leben, wie sie selbst unter dem politischen Druck noch Glück erschaffen können. Und ich wollte zeigen, dass die Kurden genauso Menschen sind wie andere Menschen auch. Wir wollen eine Heimat haben, die Kurdistan heißt. Wir wollen das Recht wie alle Völker haben, unsere Sprache zu sprechen und unsere Flagge zu hissen. Wir wollen ein Volk unter anderen Völkern sein.

Ein Film von mir

Nach diesem Film informierte mich eine Sozialarbeiterin der Stadt Ludwigsburg, dass es in Mainz einen Wettbewerb gab „Aus meiner Sicht“. Karl und Rose halfen mir, das Teilnahmeformular auszufüllen. Dann machte ich mich an die Arbeit und drehte einen Film über meinen Weg von Syrien nach Ludwigsburg, auch über meine Vorstellungen von der Zukunft. Ich bekam einen Preis: Ich durfte Freunde zu einem Fest einladen und den Film zeigen. Ich habe natürlich alle eingeladen, die mir in Ludwigsburg geholfen hatten. Es war eine große Ehre, vor all diesen Freunden zu stehen und eine Rede auf Deutsch zu halten.

Anhörung

Im September 2016

bekam ich endlich die Einladung zur offiziellen Anhörung in Heidelberg. Bernd Schlegel hat mich begleitet. Ich sollte um 8 Uhr dort sein. Deshalb sind wir schon kurz nach 5 Uhr morgens

losgefahren und waren um 7:30 Uhr in der ehemaligen amerikanischen Kaserne, in der jetzt das BAMF untergebracht ist. Obwohl wir pünktlich da waren, musste ich bis 16 Uhr warten, bis endlich mein

Name aufgerufen wurde. Ich wurde in einen Raum geführt, in dem ein Richter und eine Dolmetscherin saßen. Nachdem ich meine persönlichen Daten angegeben hatte, erfolgte die Befragung über die

Gründe und Ursachen meiner Flucht. Bernd durfte bei dieser Befragung nicht dabei sein. Am Schluss der Befragung zeigte ich den beiden noch Bilder von meiner Fotoausstellung in Marbach und vom

Theater unter der Dauseck. Nach etwa 1 1/2 Stunden war die Befragung beendet. Der Richter war freundlich und hat mir

angeboten, Wasser zu trinken. Ich konnte

aber nicht trinken, weil ich aufgeregt war und nicht wusste, ob das unhöflich ist. Ich habe mich bei dem Richter bedankt und verabschiedet.

Jeden Tag habe ich direkt nach dem Aufstehen im Briefkasten nachgeschaut, ob Post für mich gekommen ist. Ich hatte schon die Erwartung aufgegeben, dass es schnell geht und habe nicht mehr im Briefkasten nachgeschaut, als Ende Oktober, nach langen fünf Wochen, mein Mitbewohner zu mir kam und einen Briefumschlag vom BAMF brachte. Ich war sehr nervös und aufgeregt und habe mich fast nicht getraut, den Brief aufzumachen. Es war der Anerkennungsbescheid! Ich erhielt den Aufenthaltstitel "Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre".

Ich war glücklich und erleichtert! Diese Anerkennung gibt mir die Kraft, meine Ideen und Vorstellungen weiter zu entwickeln und umzusetzen.

Und jetzt

Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage ich: Und jetzt - was ist meine Aufgabe? Wo fange ich an und was fange ich an? Das heißt nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern: Was mache ich heute von den vielen Dingen, die ich machen will? Und dann fange ich an.

Zur Zeit nehme ich an einem Orientierungskurs der Volkshochschule teil. Diesen Kurs finde ich besonders wichtig, weil ich dadurch nicht nur die Sprache lerne, sondern auch die Kultur, die Geschichte und das politische System. Deutschland ist eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Trotzdem ist es schwie rig, hier ein Problem zu lösen. Bei allem gibt es ein Aber, das heißt ein neuer Aspekt wird betrachtet. Demokratie ist nicht einfach, es gibt wahrscheinlich keine hundertprozentige Demokratie. Aber ich bin sehr froh, dass ich hier lebe und Rechte habe.

Ich empfinde großen Respekt vor den Deutschen, vor allem vor den Frauen, weil sie nach dem Krieg das Land aufgebaut haben. Und natürlich ohne Frauen kein Leben!

Und jetzt möchte ich mich bei allen Leserinnen und Lesern bedanken, dass sie meine Geschichte gelesen haben. Lasst uns alle Liebe geben und empfangen!

Meine Vision von der Zukunft

Ich möchte Politikwissenschaft studieren. Wir haben viele Politiker auf der ganzen Welt, sie arbeiten für sich, nicht für die Menschen. Viele Menschen brauchen Hilfe. Ich habe noch viel Energie, ich kann helfen. Es gibt viele Leute, die noch dringender Hilfe brauchen als ich, denen möchte ich helfen. Ich möchte für den Frieden arbeiten.

Das Wichtigste ist Frieden, friedliches Zusammenleben. Zusammenleben ist wie ein Bild: Wir malen zusammen ein schönes Bild.

Ich habe Ideen. Ich muss stark bleiben, um meine Idee zu verwirklichen. Ich möchte einen Film über meine Fluchtgeschichte drehen, an all diese Orte gehen, durch die ich gekommen bin.

Den Jugendlichen möchte ich sagen …

Ich allein kann nichts machen. Wir sind viele und wir müssen zusammenleben und zusammenarbeiten. Wir Flüchtlinge sind vor dem Krieg in unserem Land geflohen. Wir bedanken uns bei Deutschland, indem wir etwas beitragen. Es ist nicht leicht, in einem fremden Land zu leben. Viele Menschen und Organisationen helfen uns, nicht allein zu sein. Ich vermisse meine Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunde aus Syrien, aber nun habe ich auch Freunde in Ludwigsburg. Dadurch fühle ich mich besser.

Wenn ich das Leben fühle, fühle ich meine Heimat. Wenn ich meine Heimat fühle, fühle ich das Leben. Nichts ist unmöglich. Alles ist möglich. Wenn wir in die Welt kommen, haben wir eine Aufgabe, diese müssen wir positiv nutzen. Man kann auch mit negativen Menschen arbeiten. Man weiß nicht, warum sie sind, wie sie sind. Sie kommen nicht negativ auf die Welt. Sie sind vielleicht so geworden, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Deswegen sollte man Verständnis für sie haben und sie annehmen, wie sie sind. Auch das ist möglich.

Wenn wir uns klar machen, dass wir alle denselben Körper haben, dasselbe Blut und dasselbe Herz, müssen wir nicht gegeneinander kämpfen. Wir können uns alle lieben. Wenn wir gegeneinander kämpfen, dann kämpfen wir gegen uns selbst.

Fotografien und Film: Bilal Hasaf

Erzählt von Bilal Hasaf,

aufgeschrieben und bearbeitet von Regina Boger

von April bis Juli 2017

mit Unterstützung von Rose und Karl Herrigel

Nachtrag

Bilal hat zwei unterschiedliche Geburtsdaten: Sein Vater ließ in das Geburtsregister 12.01.1996 eintragen. Dieses Datum steht auch in seinem Pass. Der Grund: Bilal wäre ein Jahr später zum

Militärdienst eingezogen worden. Sein richtiges Geburtsdatum lautet: 19.04. 1995.

Wilhelm Tell, aufgeführt an der Oskar-Walcker-Schule Ludwigsburg

Kinder in Qamishlo

Bilal Hasaf im kurdischen Kleid (7 und 8), im Medienbüro in Qamishlo (9), beim DRK Ludwigsburg (10) und im Büro Info & Idee in

Ludwigsburg